а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගටග

а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Њ:

а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ а¶ѓаІБа¶Ча¶ХаІЗ ටඕаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶ѓаІБа¶ХаІНටගа¶∞ а¶ѓаІБа¶Ч а¶ђа¶Њ а¶°а¶ња¶Ьа¶ња¶Яа¶Ња¶≤ а¶ѓаІБа¶Ч а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єа¶ѓа¶Љ, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ඐගථаІНබаІБටаІЗ а¶∞а¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ බаІИථථаІНබගථ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶њ ඲ඌ඙аІЗ, а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ ඐගපඌа¶≤ පගа¶≤аІН඙ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථ, а¶Ъа¶ња¶Ха¶њаІОа¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞, а¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶Х а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ, ඐගථаІЛබථ а¶Па¶ђа¶В а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌඃඊ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Е඙а¶∞а¶ња¶єа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶Њ а¶ЕථඪаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа•§ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ පаІБа¶ІаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඃථаІНටаІНа¶∞ ථඃඊ, а¶Па¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА යඌටගඃඊඌа¶∞ а¶ѓа¶Њ ඁඌථඐ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶ЧටගටаІЗ а¶Еа¶ђа¶ња¶ЄаІНа¶Ѓа¶∞а¶£аІАа¶ѓа¶Љ а¶Еඐබඌථ а¶∞а¶Ња¶Ца¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З а¶Еа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЃаІМа¶≤а¶ња¶Х а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ, а¶Па¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІНඃ඙аІНа¶∞а¶£а¶Ња¶≤аІА, බаІАа¶∞аІНа¶Ш а¶ђа¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ а¶Зටගයඌඪ а¶Па¶ђа¶В а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶≠аІЗබ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞ගට а¶Ьа¶Ња¶®а¶ђа•§ а¶Па¶З а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Ж඙ථඌа¶ХаІЗ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶°а¶ња¶Ьа¶ња¶Яа¶Ња¶≤ ඐගපаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЄаІН඙ඣаІНа¶Я а¶ЪගටаІНа¶∞ බගටаІЗ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа•§

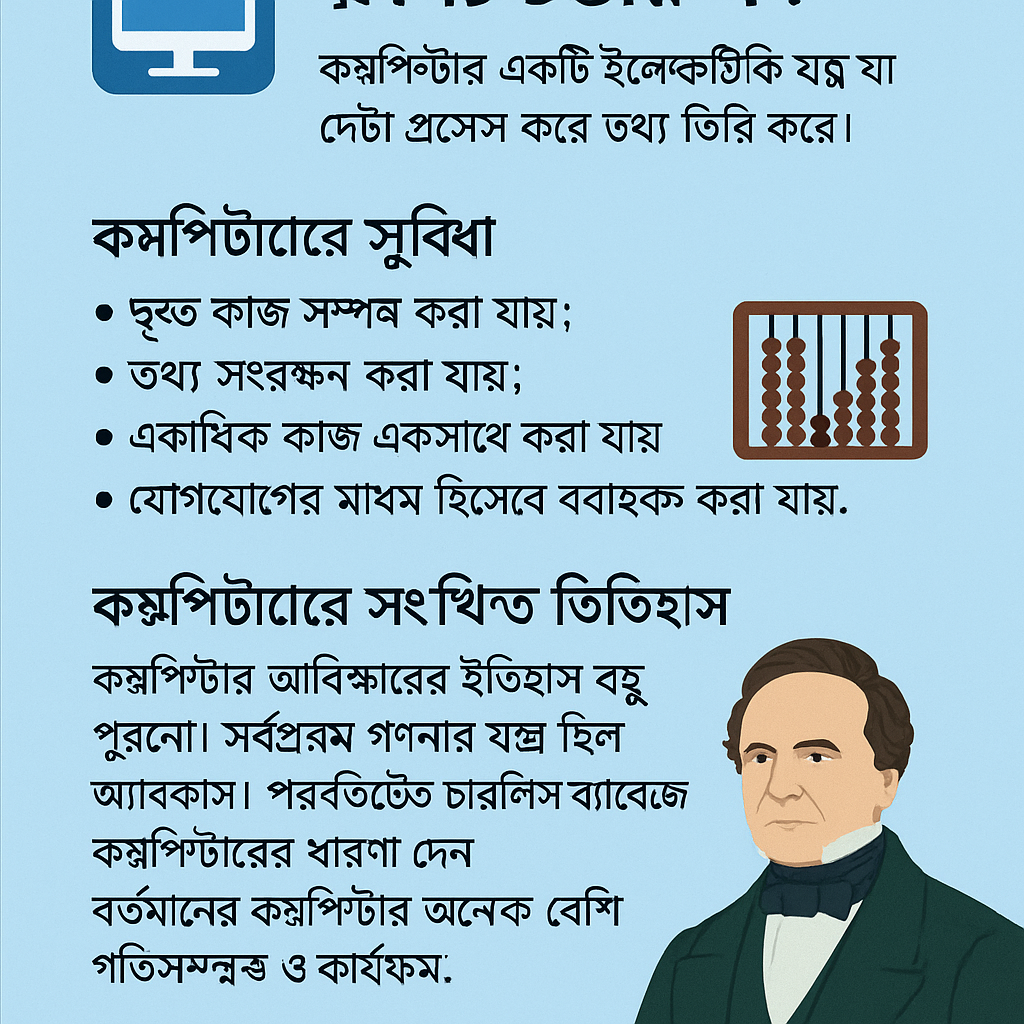

аІІ.аІІ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ХаІА? (What is a Computer?)

а¶Єа¶єа¶Ь а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶ѓа¶Љ, а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶єа¶≤аІЛ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЄаІНа¶ђа¶ѓа¶Ља¶Ва¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Љ а¶За¶≤аІЗа¶Ха¶ЯаІНа¶∞ථගа¶Х ඃථаІНටаІНа¶∞ а¶ѓа¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶∞ බаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶°аІЗа¶Яа¶Њ (Data) а¶ђа¶Њ а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъа¶Њ ටඕаІНа¶ѓ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶ЄаІЗа¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶ЄаІБථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я ථගඃඊඁаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶Ха¶∞а¶£ (Process) а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶∞аІНඕ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Ђа¶≤а¶Ња¶Ђа¶≤ (Output) а¶ђа¶Њ ටඕаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞බඌථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІЛа¶ЬථаІЗ а¶Па¶З а¶Ђа¶≤а¶Ња¶Ђа¶≤а¶ХаІЗ а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНඃටаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ва¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶£ (Storage) а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§

"Computer" පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶Х පඐаІНබ "Compute" ඕаІЗа¶ХаІЗ, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶≠ග඲ඌථගа¶Х а¶Еа¶∞аІНඕ а¶єа¶≤аІЛ а¶Ча¶£а¶®а¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња•§ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ыа¶ња¶≤ බаІНа¶∞аІБට а¶Па¶ђа¶В ථගа¶∞аІНа¶≠аІБа¶≤а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ьа¶Яа¶ња¶≤ а¶Ча¶Ња¶£а¶ња¶§а¶ња¶Х а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ ඪඁඌ඲ඌථ а¶Ха¶∞а¶Ња•§ ටඐаІЗ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ а¶Па¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶Ха¶Ња¶∞ගටඌ පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ а¶Ча¶£а¶®а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЄаІАඁඌඐබаІНа¶І ථаІЗа¶З; а¶Па¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶З ඪඌඕаІЗ а¶Еа¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓ а¶Ьа¶Яа¶ња¶≤ а¶У а¶ђа¶ња¶ЪගටаІНа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶ЄаІБа¶Ъа¶Ња¶∞аІБа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, а¶ѓа¶Њ а¶Па¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђа¶єаІБа¶ЃаІБа¶ЦаІА ඃථаІНටаІНа¶∞аІЗ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§

а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞඲ඌථට а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶њ а¶ЃаІМа¶≤а¶ња¶Х ඲ඌ඙аІЗ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ, а¶ѓа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ъа¶ХаІНа¶∞а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗ:

а¶Зථ඙аІБа¶Я (Input): а¶Па¶Яа¶њ а¶єа¶≤аІЛ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶°аІЗа¶Яа¶Њ а¶ђа¶Њ ථගа¶∞аІНබаІЗපථඌ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞ඌථаІЛа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња•§ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Зථ඙аІБа¶Я а¶°а¶ња¶≠а¶Ња¶За¶ЄаІЗа¶∞ (а¶ѓаІЗඁථ: а¶Ха¶ња¶ђаІЛа¶∞аІНа¶°, а¶Ѓа¶Ња¶Йа¶Є, а¶ЄаІНа¶ХаІНඃඌථඌа¶∞, а¶Ѓа¶Ња¶За¶ХаІНа¶∞аІЛа¶ЂаІЛථ) а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъа¶Њ ටඕаІНа¶ѓ (а¶ѓаІЗඁථ: а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞, а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ, а¶Ыа¶ђа¶њ, පඐаІНබ) а¶Еඕඐඌ а¶ХаІЛථаІЛ ථගа¶∞аІНබаІЗප (а¶ѓаІЗඁථ: а¶Ђа¶Ња¶За¶≤ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ, а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Ъа¶Ња¶≤ඌථаІЛ) а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞а¶Ња¶ѓа¶Ља•§ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Па¶З а¶°аІЗа¶Яа¶Њ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА ඲ඌ඙аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටаІБට а¶єа¶ѓа¶Ља•§

඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶ња¶В (Processing): а¶Зථ඙аІБа¶Я а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶°аІЗа¶Яа¶Њ а¶ђа¶Њ ථගа¶∞аІНබаІЗපථඌа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗථаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶≤ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶ња¶В а¶За¶Йථගа¶Я (CPU) а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ ඐගපаІНа¶≤аІЗа¶Ја¶£, а¶Ча¶£а¶®а¶Њ а¶Па¶ђа¶В ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶ња¶В а¶ђа¶≤аІЗа•§ а¶Па¶З ඲ඌ඙аІЗ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНට а¶°аІЗа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ ටඌа¶∞ а¶Еа¶≠аІНඃථаІНටа¶∞аІАа¶£ а¶ѓаІБа¶ХаІНටග а¶Па¶ђа¶В ඙аІВа¶∞аІНа¶ђ-ථගа¶∞аІНа¶Іа¶Ња¶∞ගට ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶ЕථаІБа¶ѓа¶Ња¶ѓа¶ЉаІА а¶Єа¶Ња¶Ьа¶ња¶ѓа¶ЉаІЗ, а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌඃඊ ථගඃඊаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗа•§ а¶Па¶Яа¶њ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ "а¶Ѓа¶ЄаІНටගඣаІНа¶Х" а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗа•§

а¶Жа¶Йа¶Я඙аІБа¶Я (Output): ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶Ха¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඙а¶∞ ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНට а¶Еа¶∞аІНඕ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Ђа¶≤а¶Ња¶Ђа¶≤ а¶ђа¶Њ ටඕаІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඙аІНа¶∞බа¶∞аІНපථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶ХаІЗ а¶Жа¶Йа¶Я඙аІБа¶Я а¶ђа¶≤аІЗа•§ а¶Жа¶Йа¶Я඙аІБа¶Я а¶°а¶ња¶≠а¶Ња¶За¶Є (а¶ѓаІЗඁථ: ඁථගа¶Яа¶∞, ඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶Ња¶∞, а¶ЄаІН඙ගа¶Ха¶Ња¶∞) а¶Па¶З а¶Ђа¶≤а¶Ња¶Ђа¶≤а¶ХаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђаІЛа¶Іа¶Ча¶ЃаІНа¶ѓ а¶∞аІВ඙аІЗ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Йබඌයа¶∞а¶£а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІВ඙, а¶ѓа¶Цථ а¶Ж඙ථග а¶Ха¶ња¶ђаІЛа¶∞аІНа¶°аІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Яа¶Ња¶З඙ а¶Ха¶∞аІЗථ, ටඌ ඁථගа¶Яа¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ; а¶Еඕඐඌ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Ыа¶ђа¶њ а¶Єа¶ЃаІН඙ඌබථඌ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඙а¶∞ ඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ ටඌа¶∞ а¶Ыඌ඙ඌ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єа¶ѓа¶Ља•§

а¶ЄаІНа¶ЯаІЛа¶∞аІЗа¶Ь (Storage): ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶Ха¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඙а¶∞ ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНට а¶Ђа¶≤а¶Ња¶Ђа¶≤ а¶ђа¶Њ а¶ЃаІВа¶≤ а¶°аІЗа¶Яа¶Ња¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶ХаІЗ а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНඃටаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ва¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња•§ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶ЄаІНа¶ЯаІЛа¶∞аІЗа¶Ь а¶°а¶ња¶≠а¶Ња¶За¶ЄаІЗ (а¶ѓаІЗඁථ: а¶єа¶Ња¶∞аІНа¶° а¶°а¶ња¶ЄаІНа¶Х а¶°аІНа¶∞а¶Ња¶За¶≠, а¶Єа¶≤а¶ња¶° а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Я а¶°аІНа¶∞а¶Ња¶За¶≠, ඙аІЗථධаІНа¶∞а¶Ња¶За¶≠, а¶ЃаІЗа¶Ѓа¶∞а¶њ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶°) а¶Па¶З ටඕаІНа¶ѓ а¶ЄаІНඕඌඃඊаІА а¶ђа¶Њ а¶Еа¶ЄаІНඕඌඃඊаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ьа¶Ѓа¶Њ а¶∞а¶Ња¶ЦаІЗ, ඃඌටаІЗ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІЛа¶Ьථ а¶ЕථаІБа¶ѓа¶Ња¶ѓа¶ЉаІА ටඌ ඙аІБථа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Ља•§

а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ, а¶ѓаІЗඁථ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶ђа¶Њ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶њ, а¶ђаІЛа¶ЭаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶Яа¶њ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗ පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Зථඌа¶∞а¶њ (Binary) ඙බаІН඲ටගටаІЗ, а¶ѓа¶Њ ඐගබаІНа¶ѓаІБටаІЗа¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕගටග (On) а¶Па¶ђа¶В а¶ЕථаІБ඙ඪаІНඕගටග (Off) බаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶≤ගට а¶єа¶ѓа¶Ља•§ а¶Па¶З බаІБа¶Яа¶њ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶ХаІЗ ඃඕඌа¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ аІІ а¶Па¶ђа¶В аІ¶ බගඃඊаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ѓа¶Ља•§ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶Зථ඙аІБа¶Я а¶Ха¶∞а¶њ ථඌ а¶ХаІЗථвАФа¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞, а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ыа¶ђа¶њ а¶ђа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЧඌථвАФа¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ ටඌа¶∞ а¶Еа¶≠аІНඃථаІНටа¶∞аІАа¶£ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ аІ¶ а¶Па¶ђа¶В аІІ-а¶Па¶∞ а¶ђа¶Ња¶Зථඌа¶∞а¶њ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶∞аІВ඙ඌථаІНටа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ ථаІЗа¶ѓа¶Ља•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට а¶Ча¶£а¶®а¶Њ, ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶Ха¶∞а¶£ а¶Па¶ђа¶В а¶Ђа¶≤а¶Ња¶Ђа¶≤ ඙аІНа¶∞බඌථ а¶Па¶З а¶ђа¶Ња¶Зථඌа¶∞а¶њ а¶ХаІЛа¶° а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ а¶єа¶ѓа¶Ља•§ а¶Па¶Яа¶ња¶З а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЃаІМа¶≤а¶ња¶Х а¶Ха¶Ња¶∞аІНඃ඙аІНа¶∞а§£а§Ња§≤а•Аа•§

аІІ.аІ® а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ (Advantages of Using a Computer)

а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ බаІИථථаІНබගථ а¶ЬаІАඐථ а¶У а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶Па¶Х а¶ѓаІБа¶ЧඌථаІНටа¶Ха¶Ња¶∞аІА ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶ПථаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶∞ ඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ а¶Па¶Яа¶ња¶ХаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Е඙а¶∞а¶ња¶єа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ:

а¶Чටග (Speed): а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Чටග ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ха¶≤аІН඙ථඌа¶∞а¶У а¶ЕටаІАа¶§а•§ а¶ѓаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Ьථ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶ђа¶Њ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶≤аІЗа¶ЧаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ, а¶Па¶Ха¶Яа¶њ පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ ටඌ а¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНටаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Чටග а¶Ча¶ња¶Ча¶Ња¶єа¶Ња¶∞аІНа¶Яа¶Ь (GHz) а¶Па¶Ха¶ХаІЗ ඙а¶∞ගඁඌ඙ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ѓа¶Ља•§ а¶Йබඌයа¶∞а¶£а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІВ඙, а¶Па¶Ха¶Яа¶њ аІ© а¶Ча¶ња¶Ча¶Ња¶єа¶Ња¶∞аІНа¶Яа¶Ь ඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග а¶ЄаІЗа¶ХаІЗථаІНа¶°аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ аІ© а¶ђа¶ња¶≤ගඃඊථ (аІ©,аІ¶аІ¶,аІ¶аІ¶,аІ¶аІ¶,аІ¶аІ¶аІ¶) ථගа¶∞аІНබаІЗපථඌ а¶ђа¶Њ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶Ха¶∞а¶£ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Єа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓа•§ а¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶Х а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ, а¶Жа¶ђа¶єа¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶Є а¶ђа¶Њ а¶Ьа¶Яа¶ња¶≤ а¶Ѓа¶°аІЗа¶≤а¶ња¶В а¶Па¶∞ ඁටаІЛ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Пට බаІНа¶∞аІБට а¶Чටග а¶Ыа¶Ња¶°а¶Ља¶Њ а¶Еа¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђа•§

ථගа¶∞аІНа¶≠аІБа¶≤ටඌ (Accuracy): а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ ථගа¶ЬаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ХаІЛථаІЛ а¶≠аІБа¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ а¶®а¶Ња•§ ඃබග ටඌа¶ХаІЗ ඪආගа¶Х а¶°аІЗа¶Яа¶Њ а¶Па¶ђа¶В ථගа¶∞аІНа¶≠аІБа¶≤ ථගа¶∞аІНබаІЗපථඌ බаІЗа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єа¶ѓа¶Љ, ටඐаІЗ а¶Па¶Яа¶њ а¶Єа¶∞аІНඐබඌ аІІаІ¶аІ¶% ථගа¶∞аІНа¶≠аІБа¶≤ а¶Ђа¶≤а¶Ња¶Ђа¶≤ ඙аІНа¶∞බඌථ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа•§ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞ඐඌබ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓ а¶єа¶≤аІЛ "Garbage In, Garbage Out" (GIGO), а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶єа¶≤аІЛвАФඃබග а¶Ж඙ථග а¶≠аІБа¶≤ ටඕаІНа¶ѓ а¶ђа¶Њ ථගа¶∞аІНබаІЗපථඌ а¶Зථ඙аІБа¶Я а¶Ха¶∞аІЗථ, ටඐаІЗ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а¶У а¶≠аІБа¶≤ а¶Ђа¶≤а¶Ња¶Ђа¶≤а¶З ඙аІНа¶∞බඌථ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа•§ а¶Па¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶єа¶≤аІЛ, а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶≠аІБа¶≤ а¶ЃаІВа¶≤ට а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶∞ а¶≠аІБа¶≤ а¶°аІЗа¶Яа¶Њ а¶ђа¶Њ ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶Ва¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ а¶Ђа¶≤а•§

ඐගපඌа¶≤ а¶Єа¶Ва¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶ХаІНඣඁටඌ (Huge Storage Capacity): а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Еටග а¶Еа¶≤аІН඙ а¶ЄаІНඕඌථаІЗ ඐගපඌа¶≤ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶£ а¶°аІЗа¶Яа¶Њ а¶ЄаІНඕඌඃඊаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶Ва¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶Па¶Яа¶њ පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶ђа¶Њ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞ ථඃඊ, а¶Ыа¶ђа¶њ, а¶≠а¶ња¶°а¶ња¶У, а¶Еа¶°а¶ња¶У а¶Ђа¶Ња¶За¶≤, а¶°а¶ХаІБа¶ЃаІЗථаІНа¶Я а¶ЗටаІНඃඌබග а¶Єа¶ђ а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ а¶°аІЗа¶Яа¶Њ а¶Єа¶Ва¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Єа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓа•§ а¶°аІЗа¶Яа¶Њ ඙а¶∞ගඁඌ඙аІЗа¶∞ а¶ЃаІМа¶≤а¶ња¶Х а¶Па¶Ха¶Х а¶єа¶≤аІЛ а¶ђа¶Ња¶За¶Я (Byte)а•§

аІІ а¶Ха¶ња¶≤аІЛа¶ђа¶Ња¶За¶Я (KB) = аІІаІ¶аІ®аІ™ а¶ђа¶Ња¶За¶Я (а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Я а¶Ђа¶Ња¶За¶≤аІЗа¶∞ ඪඁඌථ)

аІІ а¶ЃаІЗа¶Ча¶Ња¶ђа¶Ња¶За¶Я (MB) = аІІаІ¶аІ®аІ™ KB (а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ඁඌථаІЗа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ ඪඁඌථ, а¶ђа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЧඌථаІЗа¶∞ ඪඁඌථ)

аІІ а¶Ча¶ња¶Ча¶Ња¶ђа¶Ња¶За¶Я (GB) = аІІаІ¶аІ®аІ™ MB (а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶Ња¶ЩаІНа¶Ч а¶єа¶Ња¶З-а¶°аІЗ඀ගථගපථ ඪගථаІЗа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඪඁඌථ)

аІІ а¶ЯаІЗа¶∞а¶Ња¶ђа¶Ња¶За¶Я (TB) = аІІаІ¶аІ®аІ™ GB (а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට а¶≤а¶Ња¶За¶ђаІНа¶∞аІЗа¶∞а¶ња¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤ а¶ђа¶За¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Ьа¶ња¶Яа¶Ња¶≤ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඪඁඌථ)

а¶Па¶∞ а¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗа¶У а¶ђа¶°а¶Љ а¶Па¶Ха¶Х а¶∞а¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗඁථ ඙аІЗа¶Яа¶Ња¶ђа¶Ња¶За¶Я (PB), а¶Па¶ХаІНа¶Єа¶Ња¶ђа¶Ња¶За¶Я (EB) а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§

а¶Еа¶ХаІНа¶≤ඌථаІНට ඙а¶∞ගපаІНа¶∞а¶Ѓ (Diligence): ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶≤ඌථаІНට а¶єа¶ѓа¶Љ ථඌ, а¶ђа¶ња¶∞а¶ХаІНට а¶єа¶ѓа¶Љ ථඌ а¶ђа¶Њ ඁථаІЛа¶ѓаІЛа¶Ч а¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Яඌථඌ а¶Ша¶£аІНа¶Яа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶Ша¶£аІНа¶Яа¶Њ, а¶Пඁථа¶Ха¶њ බගථаІЗа¶∞ ඙а¶∞ බගථ а¶Па¶Ха¶З а¶Ха¶Ња¶Ь ථගа¶∞аІНа¶≠аІБа¶≤а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶Ха¶З а¶ЧටගටаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶Па¶З а¶ђаІИපගඣаІНа¶ЯаІНа¶ѓа¶Яа¶њ а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Яа¶∞а¶њ а¶Еа¶ЯаІЛа¶ЃаІЗපථ, а¶°аІЗа¶Яа¶Њ а¶ЄаІЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Е඙ඌа¶∞аІЗපථ а¶Па¶ђа¶В බаІАа¶∞аІНа¶Ша¶ЃаІЗඃඊඌබаІА а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£а•§

а¶ђа¶єаІБа¶ЃаІБа¶Цගටඌ (Versatility): а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶З ඪඌඕаІЗ а¶Еа¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓ а¶≠ගථаІНථ а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Єа¶ЃаІН඙ඌබථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Єа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓа•§ а¶Ж඙ථග а¶Па¶Яа¶њ බගඃඊаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶њ (Word Processing), а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђ-ථගа¶Хඌප (Spreadsheet), ඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶ЯаІЗපථ ටаІИа¶∞а¶њ, а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ђа¶ња¶ХаІНа¶Є а¶°а¶ња¶Ьа¶Ња¶Зථ, а¶Чඌථ පаІЛථඌ, ඪගථаІЗа¶Ѓа¶Њ බаІЗа¶Ца¶Њ, а¶ЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞ථаІЗа¶Я а¶ђаІНа¶∞а¶Ња¶Йа¶Ьа¶ња¶В, а¶ЧаІЗа¶Ѓ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ьа¶Яа¶ња¶≤ а¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶Х а¶Єа¶ња¶ЃаІБа¶≤аІЗපථ а¶Па¶ђа¶В ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶В ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Па¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Х ඃථаІНටаІНа¶∞а¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ඙аІЗපඌа¶∞ а¶Па¶ђа¶В පа¶ЦаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Й඙ඃаІЛа¶ЧаІА а¶Ха¶∞аІЗ ටаІБа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа•§

а¶ЄаІНа¶ђа¶ѓа¶Ља¶Ва¶ХаІНа¶∞ගඃඊටඌ (Automation): а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЄаІБථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я ථගа¶∞аІНබаІЗපථඌ а¶ђа¶Њ ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶ЄаІЗа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ බගа¶≤аІЗ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶єа¶ЄаІНටа¶ХаІНа¶ЈаІЗ඙ а¶Ыа¶Ња¶°а¶Ља¶Ња¶З а¶ЄаІНа¶ђа¶ѓа¶Ља¶Ва¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶Ха¶Ња¶Ьа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶Йබඌයа¶∞а¶£а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІВ඙, а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Яа¶∞а¶ња¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ а¶∞аІЛа¶ђаІЛа¶Яа¶ња¶Х а¶ђа¶Ња¶єаІБа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЄаІНа¶ђа¶ѓа¶Ља¶Ва¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ьගථගඪ඙ටаІНа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶ѓа¶Њ а¶ЙаІО඙ඌබථ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶ХаІЗ බаІНа¶∞аІБටටа¶∞ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶∞а¶У а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶Ха¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤аІЗа•§ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶Ха¶ња¶В а¶Єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶ЃаІЗ а¶Еථа¶≤а¶Ња¶Зථ а¶≤аІЗථබаІЗථ, а¶ђа¶ња¶≤ ඙аІЗа¶ЃаІЗථаІНа¶Я а¶ЗටаІНඃඌබග а¶ЄаІНа¶ђа¶ѓа¶Ља¶Ва¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ а¶єа¶ѓа¶Ља•§

аІІ.аІ© а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ХаІНඣග඙аІНට а¶Зටගයඌඪ (A Brief History of Computers)

а¶Жа¶Ь а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗ а¶ЕටаІНа¶ѓа¶Ња¶ІаІБථගа¶Х а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶њ, ටඌ а¶∞ඌටඌа¶∞ඌටග ටаІИа¶∞а¶њ а¶єа¶ѓа¶Ља¶®а¶ња•§ а¶Па¶∞ ඙аІЗа¶ЫථаІЗ а¶∞а¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗ а¶ђа¶єаІБ බපа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ, а¶ЙබаІНа¶≠ඌඐථ а¶Па¶ђа¶В а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ѓаІБа¶ХаІНටගа¶Чට а¶ђа¶ња¶ђа¶∞аІНа¶§а¶®а•§ а¶Па¶З а¶ђа¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗа¶∞ а¶Зටගයඌඪа¶ХаІЗ а¶Ха¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ха¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞඲ඌථ ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ:

඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථ а¶Ча¶£а¶®а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞аІА ඃථаІНටаІНа¶∞ (Ancient Computing Devices): а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶Ѓ а¶єа¶ѓа¶Љ а¶Ча¶£а¶®а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІЛа¶Ьථ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ аІЂаІ¶аІ¶аІ¶ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ЪаІАථаІЗ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶ђа¶Ња¶Ха¶Ња¶Є (Abacus) а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶ХаІГට а¶єа¶ѓа¶Љ, а¶ѓа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගට а¶Ча¶£а¶®а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞аІА ඃථаІНටаІНа¶∞а•§ а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ч, а¶ђа¶ња¶ѓа¶ЉаІЛа¶Ч, а¶ЧаІБа¶£, а¶≠а¶Ња¶Ч а¶ЗටаІНඃඌබග а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗа¶§а•§ а¶Па¶Яа¶ња¶З а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЪаІАථටඁ ඙аІВа¶∞аІНඐ඙аІБа¶∞аІБа¶Ј а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ња¶§а•§ а¶Па¶∞඙а¶∞ аІІаІ≠ප පටඌඐаІНබаІАටаІЗ а¶Ьථ ථаІЗ඙ගඃඊඌа¶∞, а¶ђаІНа¶≤аІЗа¶За¶Ь ඙ඌඪа¶Ха¶Ња¶≤ а¶Па¶ђа¶В а¶Ча¶Яа¶ЂаІНа¶∞а¶ња¶° а¶≠ථ а¶≤ගඐථගа¶Ь а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ ඃඌථаІНටаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶Ча¶£а¶®а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞аІА ඃථаІНටаІНа¶∞ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§

ඃඌථаІНටаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ѓаІБа¶Ч (Mechanical Computer Era): аІІаІЃаІ®аІ® а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ь а¶Ча¶£а¶ња¶§а¶ђа¶ња¶¶ а¶Па¶ђа¶В а¶ЙබаІНа¶≠а¶Ња¶ђа¶Х а¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶≤а¶Є а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа¶Ь (Charles Babbage) а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЄаІНа¶ђа¶ѓа¶Ља¶Ва¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Љ ඃඌථаІНටаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶Ча¶£а¶®а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞аІА ඃථаІНටаІНа¶∞ "а¶°а¶ња¶Ђа¶Ња¶∞аІЗථаІНа¶Є а¶За¶ЮаІНа¶Ьගථ (Difference Engine)" а¶Па¶∞ ථа¶Хපඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Па¶Яа¶њ а¶Єа¶Ђа¶≤а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶єа¶ѓа¶Ља¶®а¶ња•§ ටඐаІЗ, аІІаІЃаІ©аІ¶ а¶Па¶∞ බපа¶ХаІЗ ටගථග а¶Жа¶∞а¶У а¶ЙථаІНථට а¶Па¶ђа¶В а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£-а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඃථаІНටаІНа¶∞ "а¶ЕаІНඃඌථඌа¶≤а¶ња¶Яа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶За¶ЮаІНа¶Ьගථ (Analytical Engine)" а¶Па¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ බаІЗа¶®а•§ а¶Па¶З ඃථаІНටаІНа¶∞а¶ЯගටаІЗ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ЃаІМа¶≤а¶ња¶Х а¶Й඙ඌබඌථ (а¶ѓаІЗඁථ: ALU, Control Flow, Integrated Memory) а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Па¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶≤а¶Є а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа¶Ьа¶ХаІЗ "а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ьථа¶Х" (Father of the Computer) а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єа¶ѓа¶Ља•§ ටඌа¶∞ а¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶ЧаІА, а¶Ха¶ђа¶њ а¶≤а¶∞аІНа¶° а¶ђа¶ЊаІЯа¶∞ථаІЗа¶∞ а¶ХථаІНа¶ѓа¶Њ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶°а¶Њ а¶≤а¶Ња¶≠а¶≤аІЗа¶Є (Ada Lovelace), а¶ЕаІНඃඌථඌа¶≤а¶ња¶Яа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶За¶ЮаІНа¶ЬගථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶Ча¶∞ගබඁ а¶ђа¶Њ ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗථ, а¶ѓа¶Њ ටඌа¶ХаІЗ ඐගපаІНа¶ђаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶ХаІГටග а¶ПථаІЗ බаІЗа¶ѓа¶Ља•§

඙аІНа¶∞ඕඁ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶Ѓ (First Generation, 1946-1959): а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ ඙аІНа¶∞඲ඌථ ඙аІНа¶∞а¶ѓаІБа¶ХаІНටග а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІБа¶ѓа¶Ља¶Ња¶Ѓ а¶Яа¶ња¶Йа¶ђ (Vacuum Tube) а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГට යටаІЛа•§ а¶Па¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ ඐගපඌа¶≤ (а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ ඪඁඌථ), а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ђаІНа¶ѓа¶ѓа¶Ља¶ђа¶єаІБа¶≤, а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ІаІАа¶∞а¶ЧටගඪඁаІН඙ථаІНථ а¶Па¶ђа¶В ඙аІНа¶∞а¶ЪаІБа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶£аІЗ ටඌ඙ а¶ЙаІО඙ථаІНථ а¶Ха¶∞ට, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ පаІАටඌට඙ ථගඃඊථаІНටаІНа¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІЛа¶Ьථ යටаІЛа•§ а¶°аІЗа¶Яа¶Њ а¶Єа¶Ва¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶£аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶°аІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ යටаІЛа•§ ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНඃටඁ а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞, а¶ѓа¶Њ аІІаІѓаІ™аІђ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Хගථ а¶ѓаІБа¶ХаІНටа¶∞а¶Ња¶ЈаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єа¶ѓа¶Ља•§ а¶Па¶∞ а¶Уа¶Ьථ а¶Ыа¶ња¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ аІ©аІ¶ а¶Яථ а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ аІІаІЃ,аІ¶аІ¶аІ¶ а¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІБа¶ѓа¶Ља¶Ња¶Ѓ а¶Яа¶ња¶Йа¶ђ බаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Чආගට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЃаІВа¶≤ට а¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶Х а¶Па¶ђа¶В а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶∞а¶ња¶Х а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђ-ථගа¶ХඌපаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГට යටаІЛа•§

බаІНඐගටаІАа¶ѓа¶Љ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶Ѓ (Second Generation, 1959-1965): аІІаІѓаІ™аІЃ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ЯаІНа¶∞ඌථа¶Ьа¶ња¶ЄаІНа¶Яа¶∞ (Transistor) а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЗටගයඌඪаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඐග඙аІНа¶≤а¶ђ ථගඃඊаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗа•§ а¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІБа¶ѓа¶Ља¶Ња¶Ѓ а¶Яа¶ња¶Йа¶ђаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටаІЗ а¶ЯаІНа¶∞ඌථа¶Ьа¶ња¶ЄаІНа¶Яа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ЫаІЛа¶Я, බаІНа¶∞аІБටටа¶∞, а¶Єа¶ЄаІНටඌ, а¶Еа¶Іа¶ња¶Х ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞а¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶Па¶ђа¶В а¶Ха¶Ѓ ඐගබаІНа¶ѓаІБаІО а¶Ца¶∞а¶Ъа¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶УආаІЗа•§ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ а¶єа¶Ња¶З-а¶≤аІЗа¶≠аІЗа¶≤ ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶В а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ (а¶ѓаІЗඁථ: FORTRAN, COBOL) а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶ѓа¶Љ, а¶ѓа¶Њ ඙аІНа¶∞аІЛа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶Ва¶ХаІЗ а¶Жа¶∞а¶У а¶Єа¶єа¶Ь а¶Ха¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤аІЗа•§ а¶°аІЗа¶Яа¶Њ а¶Єа¶Ва¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶£аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶ХаІЛа¶∞ а¶ЃаІЗа¶Ѓа¶∞а¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГට යටаІЛа•§

ටаІГටаІАа¶ѓа¶Љ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶Ѓ (Third Generation, 1965-1971): а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗ а¶ЗථаІНа¶Яа¶ња¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶ЯаІЗа¶° а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶Ха¶ња¶Я (Integrated Circuit - IC) а¶ђа¶Њ а¶Ъග඙ (Chip) а¶Па¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶ѓа¶Ља•§ а¶∞а¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶Я ථඃඊаІЗа¶Є а¶Па¶ђа¶В а¶ЬаІНа¶ѓа¶Ња¶Х а¶Ха¶ња¶≤а¶ђа¶њ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЗථаІНа¶Яа¶ња¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶ЯаІЗа¶° а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶Ха¶ња¶Я а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЫаІЛа¶Я а¶Єа¶ња¶≤а¶ња¶Хථ а¶Ъග඙аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЯаІНа¶∞ඌථа¶Ьа¶ња¶ЄаІНа¶Яа¶∞ а¶Па¶ђа¶В а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶За¶≤аІЗа¶Ха¶ЯаІНа¶∞ථගа¶Х а¶Й඙ඌබඌථ а¶ѓаІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞ ථඌа¶Яа¶ХаІАа¶ѓа¶Ља¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЫаІЛа¶Я а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ѓа¶Љ а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶Ха¶З ඪඌඕаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶ХаІНඣඁටඌ а¶ђа¶єаІБа¶ЧаІБа¶£аІЗ а¶ђаІГබаІНа¶Іа¶њ а¶™а¶Ња¶ѓа¶Ља•§ а¶Па¶З а¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Е඙ඌа¶∞аІЗа¶Яа¶ња¶В а¶Єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ а¶ђа¶ња¶Хපගට а¶єа¶ѓа¶Љ, а¶ѓа¶Њ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а¶ХаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶≤аІНа¶Яа¶ња¶Яа¶Ња¶ЄаІНа¶Ха¶ња¶Ва¶ѓа¶ЉаІЗ (а¶Па¶Ха¶З ඪඌඕаІЗ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶Њ) а¶Єа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤аІЗа•§

а¶ЪටаІБа¶∞аІНඕ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶Ѓ (Fourth Generation, 1971-а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ): а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶ња¶Хඌපа¶ХаІНටග а¶єа¶≤аІЛ а¶Ѓа¶Ња¶За¶ХаІНа¶∞аІЛ඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶∞ (Microprocessor)а•§ аІІаІѓаІ≠аІ¶-а¶Па¶∞ බපа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Х а¶Єа¶ња¶≤а¶ња¶Хථ а¶Ъග඙аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ЄаІЗථаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶≤ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶ња¶В а¶За¶Йථගа¶Я (CPU) а¶ѓаІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶За¶ХаІНа¶∞аІЛ඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶∞ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ѓа¶Ља•§ аІІаІѓаІ≠аІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ЗථаІНа¶ЯаІЗа¶≤ (Intel) а¶Ха¶∞аІН඙аІЛа¶∞аІЗපථ ඐගපаІНа¶ђаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ђа¶Ња¶£а¶ња¶ЬаІНа¶ѓа¶ња¶Х а¶Ѓа¶Ња¶За¶ХаІНа¶∞аІЛ඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶∞ "Intel 4004" а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЖථаІЗа•§ а¶Па¶З а¶ЙබаІНа¶≠ඌඐථа¶З ඙ඌа¶∞аІНа¶ЄаІЛථඌа¶≤ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ (PC) а¶ђа¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐ а¶∞аІВ඙ බаІЗа¶ѓа¶Ља•§ аІІаІѓаІ≠аІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶≠ а¶Ьа¶ђа¶Є а¶У а¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶≠ а¶Уа¶Ьථගඃඊඌа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЕаІНඃඌ඙а¶≤ (Apple) а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Па¶ђа¶В аІІаІѓаІЃаІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶Жа¶За¶ђа¶ња¶Па¶Ѓ (IBM) ටඌබаІЗа¶∞ ඙ඌа¶∞аІНа¶ЄаІЛථඌа¶≤ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗ ථගඃඊаІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ, а¶ѓа¶Њ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а¶ХаІЗ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ යඌටаІЗа¶∞ ථඌа¶Ча¶Ња¶≤аІЗ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЗ බаІЗа¶ѓа¶Љ а¶Па¶ђа¶В а¶°а¶ња¶Ьа¶ња¶Яа¶Ња¶≤ ඐග඙аІНа¶≤а¶ђаІЗа¶∞ а¶ЄаІВа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ђа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶За¶Йа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞а¶ЂаІЗа¶Є (GUI), а¶Ѓа¶Ња¶Йа¶Є а¶Па¶ђа¶В ථаІЗа¶Яа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞аІНа¶Ха¶ња¶В ඙аІНа¶∞а¶ѓаІБа¶ХаІНටගа¶∞ а¶ђа¶ња¶Хඌප а¶Ша¶ЯаІЗа•§

඙а¶ЮаІНа¶Ъа¶Ѓ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶Ѓ (Fifth Generation, а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ а¶У а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶ѓаІО): а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶Ѓ а¶ХаІГටаІНа¶∞а¶ња¶Ѓ а¶ђаІБබаІН඲ගඁටаІНටඌ (Artificial Intelligence - AI), а¶ХаІЛඃඊඌථаІНа¶Яа¶Ња¶Ѓ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶ња¶В (Quantum Computing) а¶Па¶ђа¶В ථаІНа¶ѓа¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞а¶Ња¶≤ а¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶ЩаІНа¶ЧаІБа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ь ඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶ња¶В (Natural Language Processing) а¶Па¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶≠ගටаІНටග а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ча¶°а¶ЉаІЗ а¶Йආа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶ЪගථаІНටඌ а¶Ха¶∞ටаІЗ, පගа¶ЦටаІЗ, ඪගබаІН඲ඌථаІНට ථගටаІЗ а¶Па¶ђа¶В ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Єа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓ а¶єа¶ђаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ѓа¶Ља•§ а¶Жа¶Ьа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Яа¶ЂаІЛථ, а¶≠а¶ѓа¶ЉаІЗа¶Є а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІНඃඌථаІНа¶Я (а¶ѓаІЗඁථ а¶ЧаІБа¶Ча¶≤ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІНඃඌථаІНа¶Я, а¶Єа¶ња¶∞а¶њ, а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Њ), а¶ЂаІЗа¶Єа¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶≤ а¶∞а¶ња¶Ха¶Чථගපථ (а¶ЃаІБа¶Ц а¶ЪаІЗථඌа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ѓаІБа¶ХаІНටග) а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІНа¶ђа¶ѓа¶Ља¶Ва¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Љ а¶Ча¶Ња¶°а¶Ља¶њ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ѓаІБа¶ХаІНටගа¶∞а¶З ඙аІНа¶∞ඌඕඁගа¶Х а¶Ђа¶Єа¶≤а•§ а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНඃටаІЗ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ѓаІБа¶ХаІНටගа¶∞ а¶Жа¶∞а¶У а¶ђаІНඃඌ඙а¶Х а¶ђа¶ња¶Хඌප а¶Ша¶Яа¶ђаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Жපඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§

аІІ.аІ™ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶≠аІЗබ (Types of Computers)

а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞, а¶ХаІНඣඁටඌ а¶Па¶ђа¶В а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶≠ගටаІНටග а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶ПබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞඲ඌථට а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶≠а¶Ња¶ЧаІЗ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ:

а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ (Supercomputer):

а¶ђаІИපගඣаІНа¶ЯаІНа¶ѓ: а¶Па¶Яа¶њ а¶єа¶≤аІЛ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ а¶Й඙а¶≤а¶ђаІНа¶І а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА, බаІНа¶∞аІБටа¶Чටගа¶∞ а¶Па¶ђа¶В а¶ђаІНа¶ѓа¶ѓа¶Ља¶ђа¶єаІБа¶≤ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а•§ а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶њ ඙аІНа¶∞ටග а¶ЄаІЗа¶ХаІЗථаІНа¶°аІЗ а¶ђа¶ња¶≤ගඃඊථ а¶ђа¶ња¶≤ගඃඊථ (1018 а¶ђа¶Њ ටඌа¶∞а¶У а¶ђаІЗපග) а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Єа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓ, а¶ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЂаІНа¶≤аІЛа¶Яа¶ња¶В ඙ඃඊаІЗථаІНа¶Я а¶Е඙ඌа¶∞аІЗපථඪ ඙ඌа¶∞ а¶ЄаІЗа¶ХаІЗථаІНа¶° (FLOPS) බаІНа¶ђа¶Ња¶∞а¶Њ ඙а¶∞ගඁඌ඙ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ѓа¶Ља•§

а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞: а¶Ьа¶Яа¶ња¶≤ а¶ђаІИа¶ЬаІНа¶Юඌථගа¶Х а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ, а¶Жа¶ђа¶єа¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶Є а¶Ѓа¶°аІЗа¶≤а¶ња¶В, ඙ඌа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£а¶ђа¶ња¶Х පа¶ХаІНටග а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ, ටаІЗа¶≤ а¶У а¶ЧаІНа¶ѓа¶Ња¶Є а¶ЕථаІБඪථаІН඲ඌථ, а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Хඌප а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌථ, а¶ЬаІЗථаІЗа¶Яа¶ња¶ХаІНа¶Є, а¶Ьа¶Яа¶ња¶≤ а¶Єа¶ња¶ЃаІБа¶≤аІЗපථ а¶Па¶ђа¶В а¶ХаІНа¶∞ග඙аІНа¶ЯаІЛа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ђа¶њ (а¶ЧаІЛ඙ථ ටඕаІНа¶ѓ а¶Пථа¶ХаІНа¶∞ග඙පථ) а¶Па¶∞ ඁටаІЛ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶Па¶Яа¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГට а¶єа¶ѓа¶Ља•§ ඐගපаІНа¶ђаІЗа¶∞ බаІНа¶∞аІБටටඁ а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЂаІНа¶∞ථаІНа¶Яа¶ња¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞ (Frontier) а¶Па¶ђа¶В а¶ЂаІБа¶Ча¶Ња¶ХаІБ (Fugaku) а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ца¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓа•§

а¶ЃаІЗа¶Зථ඀аІНа¶∞аІЗа¶Ѓ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ (Mainframe Computer):

а¶ђаІИපගඣаІНа¶ЯаІНа¶ѓ: а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ а¶Ха¶Ѓ පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА а¶єа¶≤аІЗа¶У, а¶ЃаІЗа¶Зථ඀аІНа¶∞аІЗа¶Ѓ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЕටаІНඃථаІНට ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞а¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ, а¶ЄаІНඕගටගපаІАа¶≤ а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶Ха¶З ඪඌඕаІЗ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІАа¶ХаІЗ (а¶Яа¶Ња¶∞аІНඁගථඌа¶≤) ඙а¶∞а¶ња¶ЈаІЗа¶ђа¶Њ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶ПබаІЗа¶∞ ඐගපඌа¶≤ а¶ЄаІНа¶ЯаІЛа¶∞аІЗа¶Ь а¶ХаІНඣඁටඌ а¶Па¶ђа¶В а¶°аІЗа¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶ња¶В а¶ХаІНඣඁටඌ а¶∞а¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗа•§

а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞: а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶Х, а¶ђаІАа¶Ѓа¶Њ а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථග, а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНඕඌ, а¶Па¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞а¶≤а¶Ња¶ЗථаІНа¶Є а¶Па¶ђа¶В а¶ђа¶°а¶Љ а¶Ха¶∞аІН඙аІЛа¶∞аІЗපථа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ටඌබаІЗа¶∞ ඐගපඌа¶≤ а¶°аІЗа¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶ња¶В, а¶≤аІЗථබаІЗථ, а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶єа¶Х а¶°аІЗа¶Яа¶Ња¶ђаІЗа¶Є ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶≤ථඌ а¶Па¶ђа¶В а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶ЕаІНඃඌ඙аІНа¶≤а¶ња¶ХаІЗපථ а¶Ъа¶Ња¶≤ඌථаІЛа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЃаІЗа¶Зථ඀аІНа¶∞аІЗа¶Ѓ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ѓаІЗඁථ, а¶ѓа¶Цථ а¶Ж඙ථග а¶Па¶Яа¶ња¶Па¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ ටаІЛа¶≤аІЗථ, ටа¶Цථ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЃаІЗа¶Зථ඀аІНа¶∞аІЗа¶Ѓ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶≤аІЗථබаІЗථ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Ља¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа•§

ඁගථගа¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ (Minicomputer):

а¶ђаІИපගඣаІНа¶ЯаІНа¶ѓ: а¶Па¶Яа¶њ а¶ЃаІЗа¶Зථ඀аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ЫаІЛа¶Я а¶Па¶ђа¶В а¶Ха¶Ѓ පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ѓа¶Ња¶За¶ХаІНа¶∞аІЛа¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ђа¶°а¶Љ а¶У а¶Еа¶Іа¶ња¶Х පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІАа•§ а¶ПබаІЗа¶∞ බඌඁ а¶ЃаІЗа¶Зථ඀аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ха¶Ѓ а¶Па¶ђа¶В а¶ЫаІЛа¶Я а¶У а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶Ња¶∞а¶њ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Па¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඪඌපаІНа¶∞а¶ѓа¶ЉаІА а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Іа¶Ња¶®а•§

а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞: а¶ЃаІВа¶≤ට а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶≠а¶Ња¶∞ (Server) а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГට а¶єа¶ѓа¶Љ, а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Па¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶ђа¶ња¶≠а¶Ња¶Ч а¶ђа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЫаІЛа¶Я а¶Єа¶Ва¶ЄаІНඕඌа¶∞ ථаІЗа¶Яа¶Уа¶ѓа¶Ља¶Ња¶∞аІНа¶Х а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶°аІЗа¶Яа¶Ња¶ђаІЗа¶Є а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ඙ථඌ, а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථ а¶Па¶ђа¶В а¶За¶ЮаІНа¶Ьගථගඃඊඌа¶∞а¶ња¶В а¶ЕаІНඃඌ඙аІНа¶≤а¶ња¶ХаІЗපථа¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶Па¶Яа¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ѓа¶Ља•§ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථаІЗ а¶ПබаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ а¶Ха¶ЃаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶≠а¶Ња¶∞-а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶Є а¶Ѓа¶Ња¶За¶ХаІНа¶∞аІЛа¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЕථаІЗа¶Х ඁගථගа¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§

а¶Ѓа¶Ња¶За¶ХаІНа¶∞аІЛа¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ (Microcomputer):

а¶ђаІИපගඣаІНа¶ЯаІНа¶ѓ: а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶°а¶ња¶Ьа¶Ња¶Зථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞а•§ а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ а¶ЫаІЛа¶Я, ටаІБа¶≤ථඌඁаІВа¶≤а¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶ЄаІНටඌ а¶Па¶ђа¶В а¶Єа¶єа¶ЬаІЗа¶З ඐයථඃаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶ђа¶Њ а¶ЄаІНඕඌ඙ථඃаІЛа¶ЧаІНа¶ѓа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Па¶Ха¶Х а¶Ѓа¶Ња¶За¶ХаІНа¶∞аІЛ඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ПබаІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓ а¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ а¶єа¶ѓа¶Ља•§

඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶≠аІЗබ:

а¶°аІЗа¶ЄаІНа¶Ха¶Я඙ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ (Desktop Computer): а¶ѓа¶Њ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶°аІЗа¶ЄаІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ѓа¶Ља•§ а¶Па¶∞ ඪග඙ගа¶За¶Й, ඁථගа¶Яа¶∞, а¶Ха¶ња¶ђаІЛа¶∞аІНа¶°, а¶Ѓа¶Ња¶Йа¶Є а¶ЗටаІНඃඌබග а¶Еа¶Вපа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Жа¶≤ඌබඌ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶§ а¶Ж඙а¶ЧаІНа¶∞аІЗа¶° а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶єа¶Ь а¶Па¶ђа¶В а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ ඙ඌа¶∞а¶Ђа¶∞а¶ЃаІНඃඌථаІНа¶Є ඙аІНа¶∞බඌථ а¶Ха¶∞аІЗа•§

а¶≤аІНඃඌ඙а¶Я඙ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Йа¶Яа¶Ња¶∞ (Laptop Computer): а¶Па¶Яа¶њ а¶Єа¶єа¶ЬаІЗ ඐයථඃаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶Па¶ђпњ